|

情報技術を活用した教育と、水道の防災対策を視察 - 教育まちづくり委員会視察報告 - 市会議員 かじわら秀明

|

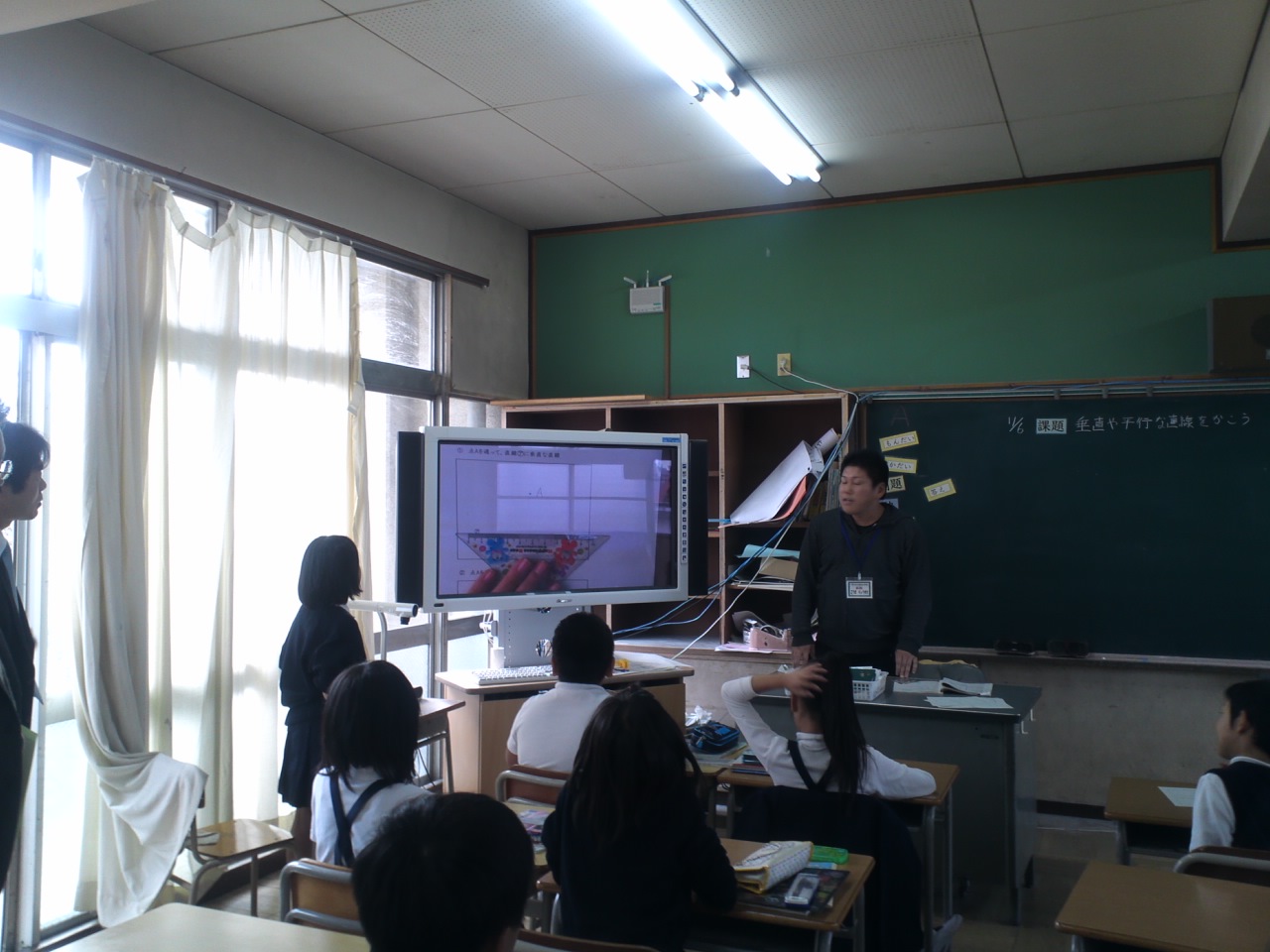

| 4年生の算数授業、垂直と平行 |

6日と7日、市議会教育まちづくり常任委員会として、大阪府守口市と神戸市を視察してきました。

守口市には18の小学校があり、うち2校で、情報技術を活用した教育実践が行われていて、その一つ、橋波(はしば)小学校を視察しました。文科省の補助事業を活用し、2009年度は電子黒板の効果的な活用、11年度から13年度はタブレットPCの活用を研究。4年生から6年生のすべての児童に、1台ずつタブレットパソコンを配備し、情報活用能力の育成、発表活動を通じた思考力・表現力の向上を目指すとしています。

実際に電子黒板とタブレットパソコンを活用した授業を5クラス見学しました。4年生算数の垂直と平行。3年生理科の豆電球のしくみ。5年生国語のコラボノート。5年生社会の防災対策。6年生の英語劇の制作でした。コラボノートは、上級生がパソコンで作った新聞記事にコメントを書き込み、それを5、6人の班で批評し合い、記事の改善策をまとめるというものです。

|

| 3年生理科の豆電球 |

民間企業出身という女性校長から、詳しい説明を受けました。効果については、当校での実証データはまだないとしながらも、文科省の「ICT活用指導ハンドブック」では効果は証明されているとしています。必要経費は、2校4年生以上18クラスの全児童へのパソコンの配備に1億円(教材等のソフトウエア込み)、2校で2人のパソコン支援員の人件費に500万円とのことでした。情報技術を教育へ適用することが効果的なのは明らかですが、機器とソフトウェアを使いこなす教師の負荷がかなり高そうな感想を受けました。

|

| 課長から話を聞く視察参加者(撮影、梶原市議) |

二日目は神戸市水道局の経営計画課長から、水道と防災に関する話を聞きました。1995年1月の阪神大震災時における神戸市の水道関係職員の動きや復旧までの苦労。震災を受けての水道関連設備の耐震化計画立案とその進捗。水道システムの減災対策。地域住民の防災組織、などを聞きました。管路の耐震化は震災時の9%から33%まで進んできたこと(蕨市は80%以上)、災害時は加圧型の水道タンク車が有効だが小さな自治体はあまり持っていないとの指摘、などがありました。神戸市でも水道使用量が減っていて、今の水道設備をいかに効率的に縮小していくかが課題との話もありました。

|

| 神戸市役所から港を望む |

課長は、東日本大震災で何度も岩手・大槌町に出向き、復旧支援をしているとのこと。阪神大震災を経験した職員はすでに半分になり、他市応援は大いに勉強になる、大槌町の住民から水道が復旧して感謝されるのが励み、との話には、参加者一同納得させられました。今後は、区画整理計画確定後に水道システム構築の支援をしていくとのことでした。

災害は蕨市にもやってきます。対策を着実に蕨でも進めるために、大いに参考になる視察でした。

|