|

震災がれきの広域処理を考える - 日本共産党県議団が公開研修会

|

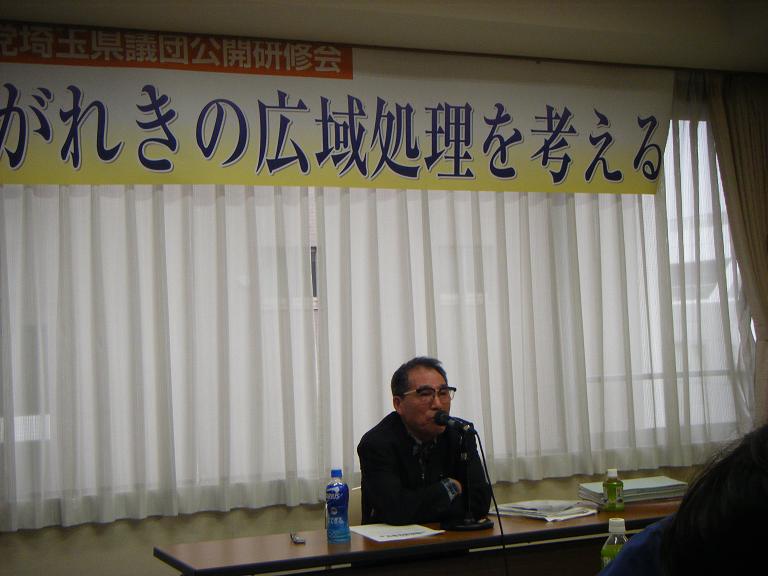

| 講演する田口正己・立正大学名誉教授 |

5月25日、日本共産党県議団主催の公開研修会「震災がれきの広域処理を考える」が開催され、蕨市議団から山脇紀子議員、鈴木智議員が参加しました。

はじめに県環境部資源循環推進課の青木副課長が、埼玉県が準備している岩手県野田村の「がれき」受け入れ・処理について説明。受け入れは福島原発から約310㎞離れた野田村周辺の木くず(1㎏あたり100ベクレル以下のもの)に限定していること、処理は県内3か所(熊谷市、日高市、横瀬町)のコンクリート工場でセメント製造の原料・燃料とすること、野田村の空間線量は埼玉県で処理を行う工場周辺と同程度であること、放射能に汚染されたものを受け入れないために7段階で測定を行うこと、実証実験でがれきや工場周辺の空間線量・放射性物質濃度などが基準を大きく下回っていること、周辺住民への説明会を行い安全性について理解を求めてきたことなどが詳しく報告されました。

続いて、ごみ処理の問題に詳しい田口正己・立正大学名誉教授が講演し(写真)、災害廃棄物は膨大であり、仙台市以外での処理が大きく遅れている現状や、進捗を妨げている背景・要因について語りました。特に、国が2014年3月を処理期限としていることが「域内処理」の可能性を奪い、高コストとなり、リサイクルの道を閉ざしていることや、「がれき」とはいっても実態は様々なものが混じった産業廃棄物であり、一般廃棄物として市町村が責任を負うことは技術・施設的に無理があること、国が収集・運搬・最終処分に至るまで責任を負うべき内容であるのに実態は地方まかせになっている現状など、問題点を強調。さらに、広域処理については、国等の情報が信頼を失っている下で住民の合意は難しいこと、運搬の手間やコストなどを考えれば処理できる量は限定的であること、「域内処理」を最大限すすめるために施設建設等の手立てが必要なことなどの見解を示しました。

この研修会には、処理が計画されている工場がある3自治体をはじめ、多くの地方議員などが参加。市民の不安の声などを紹介するなど、活発に質問が交わされました。

|