|

こまったら声を出せる安心社会をつくろう - 生活保護問題議員研修会報告 - 市会議員 かじわら秀明

|

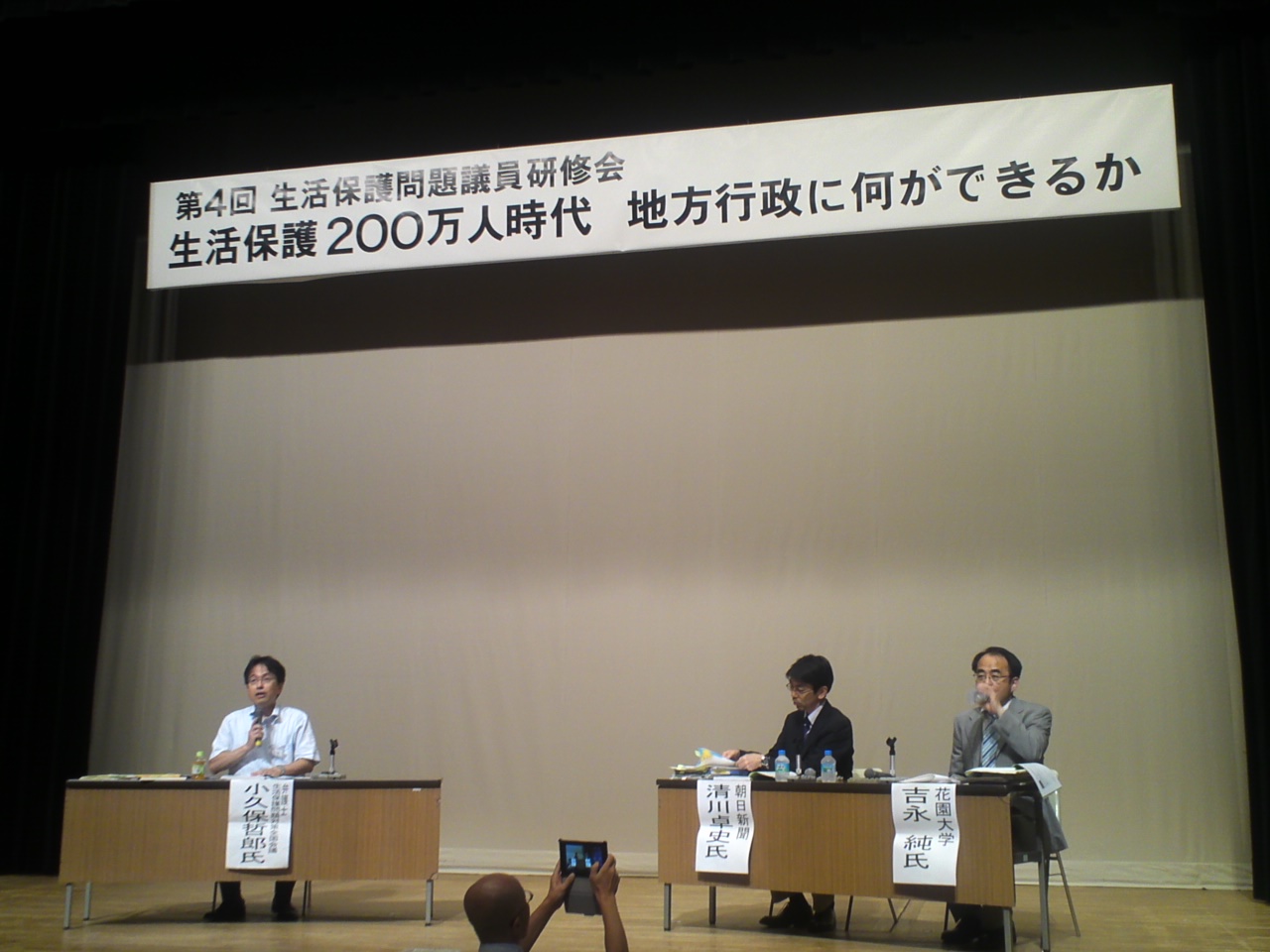

| 基調対談(左から、司会進行の小久保弁護士、清川朝日新聞記者、吉永教授) |

生活保護問題全国対策会議(代表・尾藤廣喜弁護士)と、全国公的扶助研究会(会長・吉永純花園大学教授)の共催による、第4回生活保護問題議員研修会が、8月24日・25日に浦和で行われ参加しました。前々回の横浜での開催につづく2回目の出席でした。

24日は全体会で、吉永教授と朝日新聞記者の清川卓史氏の、①「生活保護の歴史的分岐点に、生存権保障を考える」と題しての基調対談。②「子どもの貧困連鎖を断ち切るために」と題しての、さいたま教育文化研究所事務局長の白鳥勲氏の記念講演。などがありました。25日は、午前は分科会、午後は特別講座で、私は「生活保護費と地方財政」、「メンタルケアが必要な方への福祉的援助」に出席しました。

ここでは、新たな知見や感銘を受けた内容について、今後の議会活動や地域活動に生かしていきたい点について報告します。

(1)まず全体を通じて強調されたことは、生活保護は当事者だけの問題ではないということです。最低賃金・年金水準・就学援助基準・福祉資金の基準・各種保険料の減免基準などが生活保護基準に連動していることから、その基準切り下げに反対することは国民的課題だということです。

お笑いタレントを例にしたバッシングが行われましたが、今回の事例は不正受給ではありませんでした。冷静に分析すれば不正受給は金額ベースで0・4%以下であること。生活保護が増えているのは政府の貧困対策の不備が原因であり、その根源にメスを入れずに、保護基準を厳しくする議論は本末転倒であると、すべての識者が指摘しましたが、全く同感です。

生活保護の利用率は日弁連の調査によれば、独9・7%、仏5・7%、英9・27%、スウェーデン4・5%。対して日本は1・6%で、生活保護をもっと利用しやすくすることが必要です。

(2)②は、さいたま教育文化研究所事務局長の白鳥勲氏の講演で、埼玉県の教育支援事業を請け負った「アスポート教育支援事業」の取り組みの報告です。

|

| 中学校3年生への学習支援の取り組みを報告する白鳥氏 |

この事業では中学3年生を無料で教えるわけですが、中には、小学4年生の算数でつまづき、以降9年間、勉強がわからないで「我慢してきた」という生徒もいます。そうした生徒と保護者に寄り添い、家庭訪問と学習支援を、事業の二つの柱にします。家庭訪問7回目でようやく生徒と対話ができたという例の紹介もありました。白鳥氏が責任者をつとめる学習支援では、現在埼玉県で17箇所、800人の中学3年生が学んでいます。

学校でわからない時にわからないと言えない。近くに教えてくれる大人がいない。あまりに冷酷な親から子への貧困の連鎖と、それから抜け出す希望について、教えられました。(つづく)

|